Exzellente Forschung

Im Park liegen fünf Institute der Max-Planck- und Fraunhofer-Gesellschaft sowie der größte Campus der Universität Potsdam nebeneinander. Diese Konzentration von hochkarätigen wissenschaftlichen Einrichtungen, modernster Forschungsinfrastruktur und einem inspirierendem Campusleben auf engstem Raum macht den Potsdam Science Park zu einem attraktiven Standort für Wissenschaftler:innen aus aller Welt.

Welche Informationen suchen Sie?

Stellen Sie unserem KI-Assistenten eine Frage oder geben Sie einen Suchbegriff ein und erhalten Sie eine Zusammenfassung der relevantesten Inhalte zu Ihrem Thema.

-

Vorgeschlagene Suchbegriffe:

- Forschung & Lehre

- Gemeinschaft

- Veranstaltungen

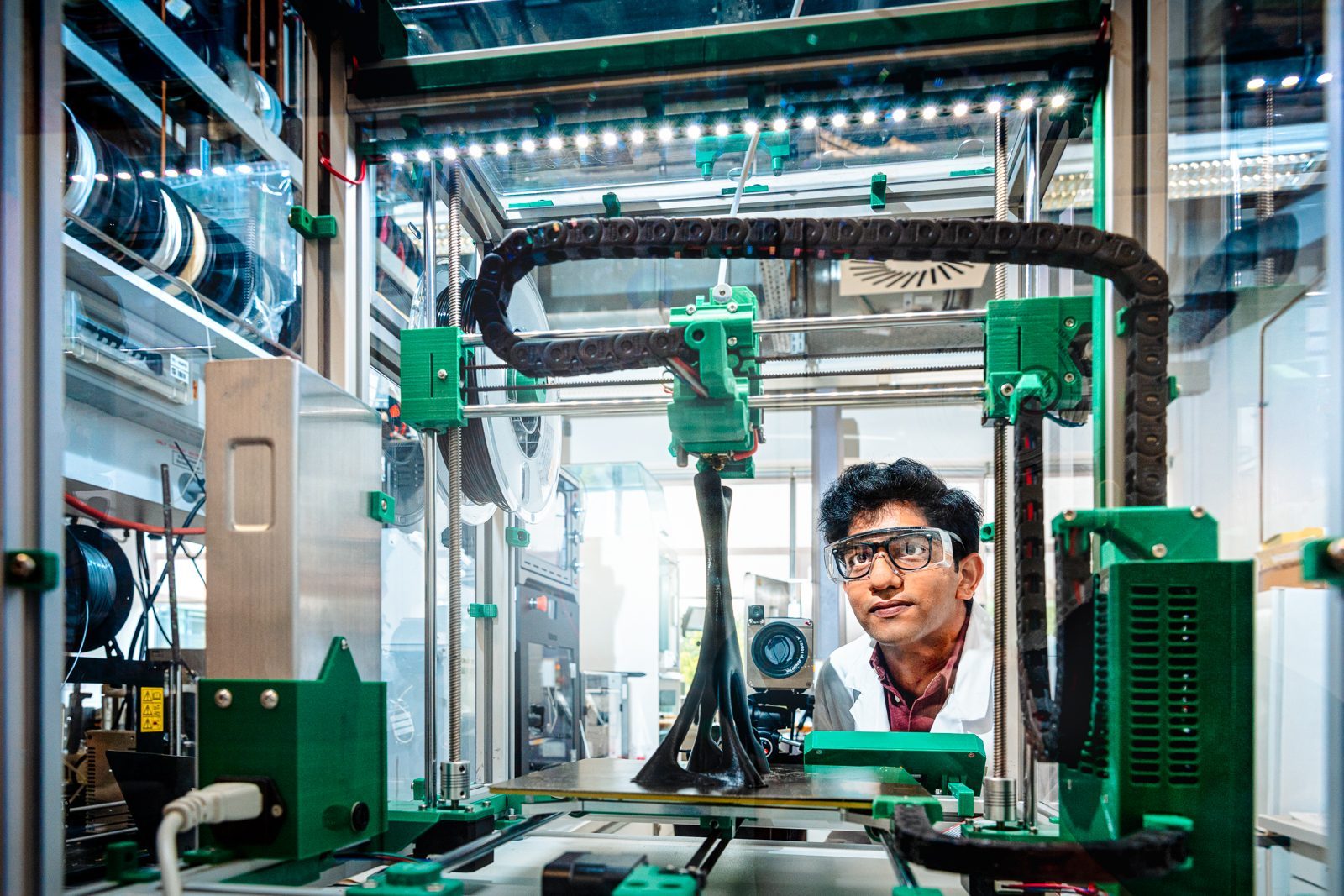

Forschung & Lehre

Max-Planck-Campus

Fraunhofer Campus

Universität Potsdam

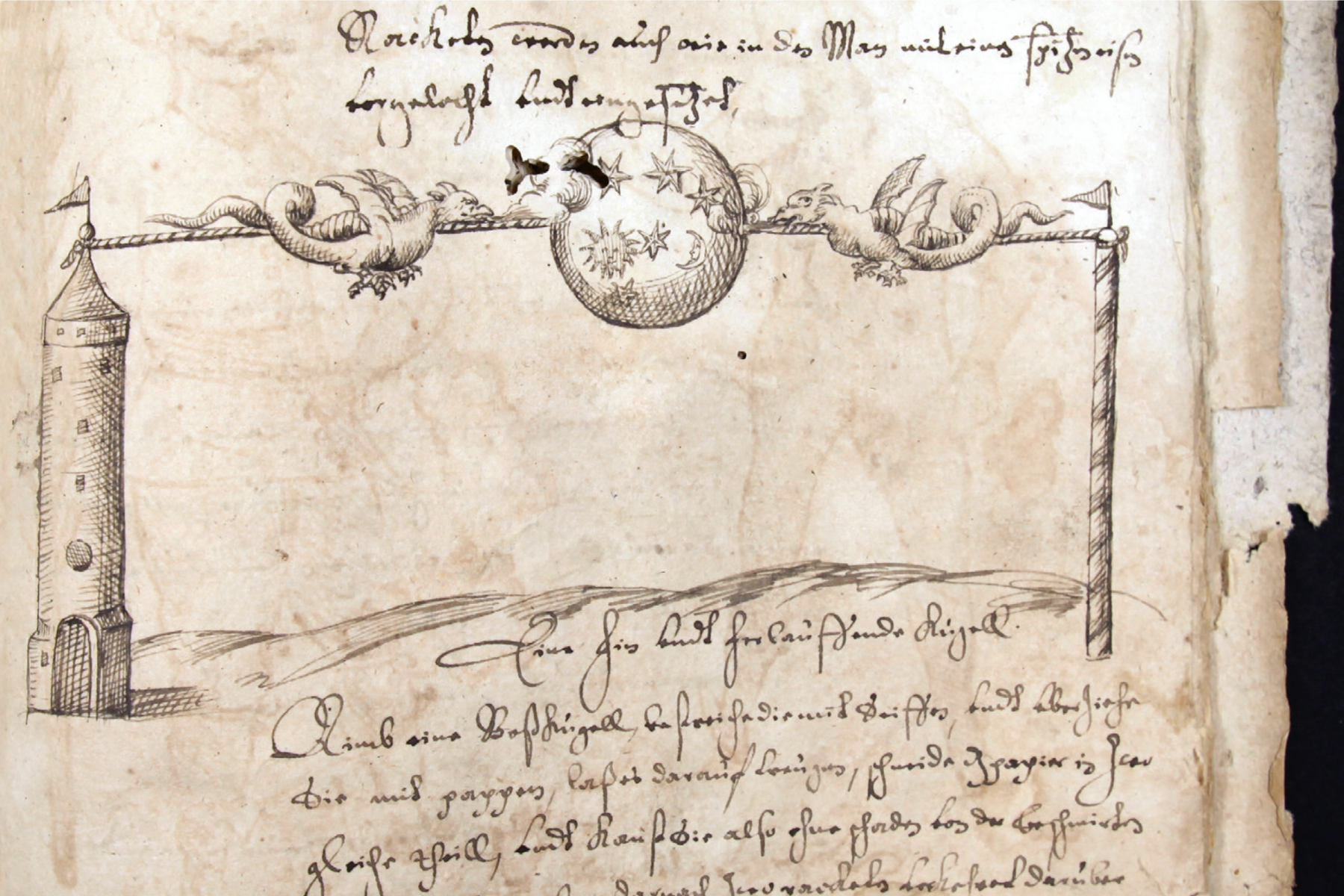

Brandenburgisches Landeshauptarchiv

Weitere Inhalte

Lunch & Learn

PSP Conference

Im Park liegen fünf Institute der Max-Planck- und Fraunhofer-Gesellschaft sowie der größte Campus der Universität Potsdam nebeneinander. Diese Konzentration von hochkarätigen wissenschaftlichen Einrichtungen, modernster Forschungsinfrastruktur und einem inspirierendem Campusleben auf engstem Raum macht den Potsdam Science Park zu einem attraktiven Standort für Wissenschaftler:innen aus aller Welt.